脳血管障害(脳卒中)とは?

脳血管障害(脳卒中)とは、血管が詰まったり破れたりして、脳に障害が起きてしまう病気の総称です。原因によって、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血に大きく分かれます。

主な原因として、高血圧症、高脂血症、糖尿病といった生活習慣病の進行による動脈硬化がありますが、心房細動などからくる血栓症や、脳動脈の奇形などが原因となる事もあります。

今回は、大まかな脳卒中に関する知識をお伝えします。

脳血管障害(脳卒中)の兆候、症状

日本脳卒中協会などでは脳卒中を疑う典型的な症状として下記の5つを挙げています。

いずれも、脳に血液が送られないことにより、様々な兆候・症状が体に現れます。

また、それらが「突然」現れることが特徴です。

- 身体や顔の片側だけの、力が入らない、マヒする(片麻痺・運動障害・感覚障害)

- うまく話せない、ろれつが回らない、他人の言うことが理解できない(構音障害・失語)

- 力はあるのに、体がふらつく、めまいがする(失調)

- 片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠ける(視野障害・複視・半盲)

- 激しい頭痛がある

突然襲ってくることが共通します

原因によって、上記5つの全てが揃うわけではありません。

しかし、共通する最大の特徴は、『突然生じる』事です。

いつから始まったか、「何時何分から」とか「TVを見ていて、犯人が登場人物にナイフを突き刺したとき」みたいな風に、非常に具体的に特定できることが特徴です。

(例外としては「寝ているとき」に発症した場合には当然難しいので、その際には寝た時間を発症時間と見なすことになります。)

そしてこの発症時間が治療において非常に重要だったりもするので、医師から細かく聞かれるのは、これら2つの理由からなのです。

巣症状(局所症状)と全般症状

脳が障害されるため、多彩な症状がでます。

大まかに分けると、脳の特定の部位が司る機能が障害されたことで生じる「巣症状(局所症状)」と脳がむくんだり脳内に出血が起きる事で脳内のスペースが狭まり、脳全体に圧力がかかることによって脳全体の神経ネットワークが障害されることで生じる「全般症状」に大別されます。

主に身体的な症状は「巣症状」として起こる事が多く、精神的な症状(高次脳機能障害といいます)は「全般症状」として起こる事が多いです。

特に高次脳機能障害に関しては、発症初期にはわからない事が多いのと、脳のどこが障害されても起こりうるため、しっかりと判別するのに時間がかかる事も多いです。

後遺症としても、麻痺などは見た目からわかりやすいですが、高次脳機能障害はわかりにくく、社会復帰に際して周りからの理解が得られにくい障害でもあります。

また、脳卒中後は基本的に運転を止められます(発症したことの申告義務を果たし、医師から運転許可を出されれば再開可能です)が、そのような理由や背景があるからですね。

予防や再発防止に向けて

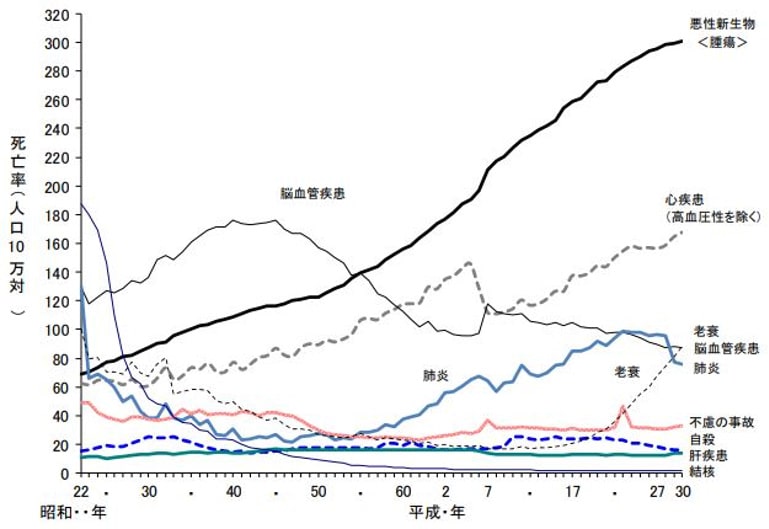

脳血管障害は、日本人の死亡原因の第4位に入る(下図参照)など、決して他人事な病気ではなく発症した場合は命に関わります。

また最近では医療の進歩に伴い、一命を取り留める場合もかなり増えていますが、その分後遺症を抱えながらの生活になったり、生活習慣を改善しなければ再発してしまう可能性も高いため継続して治療を続けることが必要になります。

そのため、「そもそも脳血管障害を起こさないこと」が最も大事ですし、起こしてしまった場合、再発を予防するために「しっかりと原因となりうる基礎疾患(高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病と言われているもの)の治療を継続すること」や後遺症を軽減していくために「リハビリを継続していくこと」は非常に重要なこととなります。

早めの発見が大切になるため、少しでも気になる症状がある場合にはお近くの内科の受診をしてください。

つくば市のB-leafメディカル内科小児科クリニックでも気になる症状や健診結果の相談を実施しております。

検査が必要な場合は、専門的な検査、治療の可能な医療機関への紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

図:日本人の主な死因別死亡率(出典:厚生労働省「平成30年(2018)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)

まずは生活習慣の見直しから

脳血管障害は日常の心がけから予防できるものです。

生活習慣病の治療

高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を治療していくことが予防にとって大切です。

怖い病気ではありますが、日ごろの生活を少しずつ改善すれば避けることができるのです。

食事の際の塩分や脂質、コレステロールなどに気を付け、飲酒や運動習慣を改めましょう。また水分不足にも要注意です。

特に暑い夏では、水分不足から血液がドロドロになり血管が詰まりやすくなりますので注意が必要です。

ストレスと疲労にも注意

ストレスや疲労も強く悪影響を及ぼすため、日頃のストレス解消や疲労回復の目的にも適度な運動やしっかりとした睡眠は非常に大事です。

B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、脳血管障害を起こさせないために必要な生活習慣の指導や治療を、特定の臓器に関わらず全方向から行います。

お気軽にご相談ください。

脳血管障害の分類である、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の個別のお話はまた別のところで詳しくお伝えしますね。

B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。

ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でもお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

小野間 優介(おのま ゆうすけ)

B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長

- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得

- 日本医師会認定産業医

- 茨城県難病指定医

- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)

--プロフィール--

2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、

『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』

『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』

をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。

関連リンク

- 病名から探す

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 認知症

- 脳血管障害(脳卒中)

- 一過性脳虚血発作(TIA)

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

- パーキンソン病

- てんかん

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 帯状疱疹

- 帯状疱疹ワクチン

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症

- 気管支炎

- 気管支喘息

- 不整脈

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 膀胱炎

- 胃潰瘍

- 胃腸炎

- 甲状腺機能亢進症

- インフルエンザ

- 咽頭痛

- 子宮頸がん

- 子宮頸がんワクチン

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 手根管症候群

- ばね指

- 頸椎症

- RSウイルス感染症

- 溶連菌感染症

- ヘルパンギーナ

- 手足口病

- 水ぼうそう

- 咽頭結膜炎(プール熱)

- アデノウイルス感染症

- 自律神経失調症

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 認知症

- 脳血管障害(脳卒中)

- 一過性脳虚血発作(TIA)

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

- パーキンソン病

- てんかん

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 帯状疱疹

- 帯状疱疹ワクチン

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症

- 気管支炎

- 気管支喘息

- 不整脈

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 膀胱炎

- 胃潰瘍

- 胃腸炎

- 甲状腺機能亢進症

- インフルエンザ

- 咽頭痛

- 子宮頸がん

- 子宮頸がんワクチン

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 手根管症候群

- ばね指

- 頸椎症

- RSウイルス感染症

- 溶連菌感染症

- ヘルパンギーナ

- 手足口病

- 水ぼうそう

- 咽頭結膜炎(プール熱)

- アデノウイルス感染症

- 自律神経失調症