膀胱炎とは?

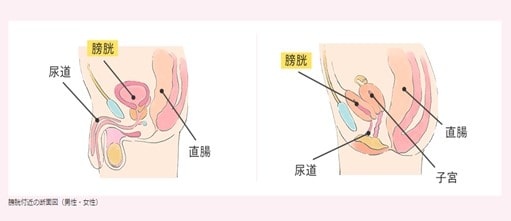

「膀胱」は、内面が伸縮性のやわらかい粘膜でできた袋で、この粘膜が伸び縮みすることで尿を溜めることが出来るようになっています。

その膀胱が炎症を起こすのが『膀胱炎』です。

膀胱炎の原因

膀胱炎は膀胱が炎症をおこす病気で、菌による尿路感染症のひとつです。

大腸菌などの腸内細菌が膀胱に侵入し、膀胱の中で増殖することによって起こります。

膀胱炎を引き起こす細菌は、大腸や直腸などに棲んでいる腸内細菌が大部分ですが、肛門やその周囲にも細菌は存在します。

しかし、まれに、細菌の感染がなくても膀胱炎を発症する場合もあります。

実は一口に膀胱炎といっても原因によって種類があり、以下のように分けることができます。

膀胱炎の種類

単純性膀胱炎

原因

「単純性膀胱炎」は一般的に「膀胱炎」と言われている、最も女性に多い膀胱炎です。

機能的・形態的に尿路に異常のない人で、細菌が原因で起こる細菌性膀胱炎です。

女性では尿意を我慢したり、冷えやストレス、疲労が原因で起こります。

また、妊娠や性交渉、月経も誘因となって発症することがあります。

一般的に男性に比べて女性の方がかかりやすいと言われている原因のひとつは、肛門や膣から尿道口までの距離の短さと尿道の短さです。

女性は男性に比べ、膀胱炎の原因菌が存在している肛門から尿道口までの距離が短いため、原因菌にさらされやすい環境にあります。

さらに、尿道口から膀胱までの長さが約3~4㎝と短いため、尿道口の菌が膀胱まで上がっていきやすく、とても感染しやすい状態と言えます。

症状

- トイレに行く回数が増える。

- 排尿時に痛む。特に排尿終わり痛みが強いことが特徴的です。

- 尿を出し終わっても残尿感がある。

- 尿が濁る。

- 症状が悪化すると、高熱や背部痛、腰痛を発症し、腎盂腎炎に発展するケースもあるので、注意が必要です。

複雑性膀胱炎

複雑性膀胱炎は、尿路や全身の基礎疾患を有する慢性膀胱炎です。

形態的な尿停滞、カテーテルなどの異物、前立腺肥大症、尿管結石などがあげられ、糖尿病やステロイド、抗がん剤投与中など免疫が低下しているときに発症することもあります。

複雑性膀胱炎は、これら基礎疾患を除去しなければ完全に治癒しないと言われています。

そのため、単純性膀胱炎と比べて、基礎疾患があるかどうかの識別が非常に重要です。

症状がないか、あっても弱い場合が多いですが、急に症状が強まったり、発熱や腰痛がある場合には要注意です。

間質性膀胱炎

間質性膀胱炎は、原因不明の萎縮をきたし膀胱に尿をためることができなくなってしまう病気です。

急性膀胱炎と症状が似ていますが、頻尿だけでなく尿意切迫感の症状もあり、尿が溜まってくると下腹部に痛みが生じることもあります。

大豆や柑橘類の酸性の強い物、刺激が強い香辛料、カフェインなどの食事でも悪化することがあるため、食事指導を受けることもあります。

出血性膀胱炎

血尿を主訴とする非細菌性の膀胱炎です。

ウイルス、放射線治療、抗がん剤治療など、原因が多岐にわたる膀胱炎です。

血尿以外の症状は原因によって異なりますが、頻尿や排尿の際に下腹部が痛んだり残尿感があったりと、ほかの膀胱炎と同じ症状も発症します。

多くの場合、特に放射線治療や抗がん剤治療を行っていない場合には高齢+脱水が原因のことが多いです。

血尿が原因で血液の塊が尿道を塞いでしまう恐れがあるため、診察を受けるようにしましょう。

当院でも診察をお受けいたします。

放射性膀胱炎

放射性膀胱炎は、骨盤内の放射線照射に伴う膀胱障害です。

腎盂腎炎

腎盂腎炎は、膀胱のさらに奥の腎盂までに細菌が感染し、腎臓まで炎症が及んだものを指します。

腎盂腎炎では、発熱と腎臓周囲の痛み、腰痛がみられます。

また、悪心、嘔吐、などの消化器症状を伴い、全身倦怠感が強いことも特徴です。

繰り返す原因と予防法

膀胱炎の原因は尿道や膀胱に雑菌が侵入することです。

繰り返してしまう方は、菌が侵入・増殖しやすい生活習慣がある場合が多いです。

具体的には次のような生活習慣が原因として考えられます。

仕事や育児で疲労がたまっている

疲労がたまって睡眠不足が続いたり、精神的ストレスを感じたていたりすると、免疫が低下してしまいます。

免疫が低下すると、膀胱内に侵入した細菌が抵抗することができず、増殖を抑えることができなくなります。

免疫力を保つためにも日頃から体調管理や規則正しい生活を心掛けるようにしましょう。

長時間トイレを我慢することが多い

膀胱に長時間おしっこが溜まり続けると、膀胱内で菌が増殖する可能性があります。

少なくとも3~4時間を目安にトイレに行き、我慢し過ぎないようにしましょう。

ナプキンやおりものシートを長時間替えられない

汚物がついたナプキンなどをつけたままでいると、菌が入りやすい状況を作ってしまいます。

こまめに替えるようにしましょう。

不衛生な状態での性行為

菌が入ってしまう可能性があるため、性行為後に排尿することは大事です。

水分をあまりとらない。つい、我慢してしまう

水をたくさん飲んでおしっこを出すことで、菌が膀胱から押し出されます。

1日の尿量が1,000~1,500mlになるように水分摂取を行い、尿と一緒に細菌を体外へ排出しましょう。

温水便座をよく使う、長時間使ってしまう

温水便座を使いすぎると粘膜のバリア機能が破壊され、膀胱などに菌が入りやすくなってしまいます。

きれいにすることは大切ですが、洗いすぎないよう気をつけてください。

排便後、後ろから前に向かって拭く

排便後に前から後ろに拭くのは、意外と知られていませんが大切です。

尿道や膀胱は無菌ですが常在菌がいるため、後ろから前に拭くとその菌が尿道などに付着し入ってしまう危険性があります。

膀胱炎は放置しておくとどんどん痛みが増し、重症化する可能性もあります。

特に間質性膀胱炎、腎盂腎炎の症状に心当たりのある方、症状が強く現れる方は、できるだけ早めに受診しましょう。

つくば市の内科 B-leafメディカル内科小児科クリニックでは、医師をはじめスタッフ全員のチームプレーで、みなさまの健康をお守りいたします。

ちょっとした身体の不調や、受診してよいか悩むような場合でもつくば市の内科、B-leafメディカル内科小児科クリニックにお気軽にご相談ください。

引用

この記事の監修者

小野間 優介(おのま ゆうすけ)

B-leafメディカル内科小児科クリニック 院長

- 日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療専門医取得

- 日本医師会認定産業医

- 茨城県難病指定医

- 身体障害者福祉法指定医(肢体不自由)

--プロフィール--

2022年7月に茨城県つくば市にB-leafメディカル内科小児科クリニックを開業し、

『お身体の不調で困った時にとりあえず相談できるクリニック』

『Web問診・オンライン予約・オンライン診療などを取り入れ、高齢者だけでなく働く世代もアクセスしやすいクリニック』

をかかげ、皆様の健康を守り、『夢あふれる未来』を創り上げるお手伝いをしていきます。

関連リンク

- 病名から探す

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 認知症

- 脳血管障害(脳卒中)

- 一過性脳虚血発作(TIA)

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

- パーキンソン病

- てんかん

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 帯状疱疹

- 帯状疱疹ワクチン

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症

- 気管支炎

- 気管支喘息

- 不整脈

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 膀胱炎

- 胃潰瘍

- 胃腸炎

- 甲状腺機能亢進症

- インフルエンザ

- 咽頭痛

- 子宮頸がん

- 子宮頸がんワクチン

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 手根管症候群

- ばね指

- 頸椎症

- RSウイルス感染症

- 溶連菌感染症

- ヘルパンギーナ

- 手足口病

- 水ぼうそう

- 咽頭結膜炎(プール熱)

- アデノウイルス感染症

- 自律神経失調症

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 認知症

- 脳血管障害(脳卒中)

- 一過性脳虚血発作(TIA)

- 脳梗塞

- 脳出血

- くも膜下出血

- パーキンソン病

- てんかん

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 帯状疱疹

- 帯状疱疹ワクチン

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症

- 気管支炎

- 気管支喘息

- 不整脈

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 膀胱炎

- 胃潰瘍

- 胃腸炎

- 甲状腺機能亢進症

- インフルエンザ

- 咽頭痛

- 子宮頸がん

- 子宮頸がんワクチン

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 手根管症候群

- ばね指

- 頸椎症

- RSウイルス感染症

- 溶連菌感染症

- ヘルパンギーナ

- 手足口病

- 水ぼうそう

- 咽頭結膜炎(プール熱)

- アデノウイルス感染症

- 自律神経失調症